Sepmiwawalma dan Damianus Siyok, Menjaga Bahasa Daerah Tetap Lestari (2)

Sepmiwawalma dan Damianus Siyok terus berusaha menyempurnakan kamus yang telah disusun mereka, dengan memasukkan kata-kata baru, mengeluarkan kata-kata yang dianggap tidak perlu, dan membuat klasifikasi atas kata-kata yang sudah terentri dalam kamus. Untuk tiga kamus dengan judul besar Kamus Populer, bahasa Sangen berasal dari catatan Pak Bajik.

AKHMAD DHANI, Palangka Raya

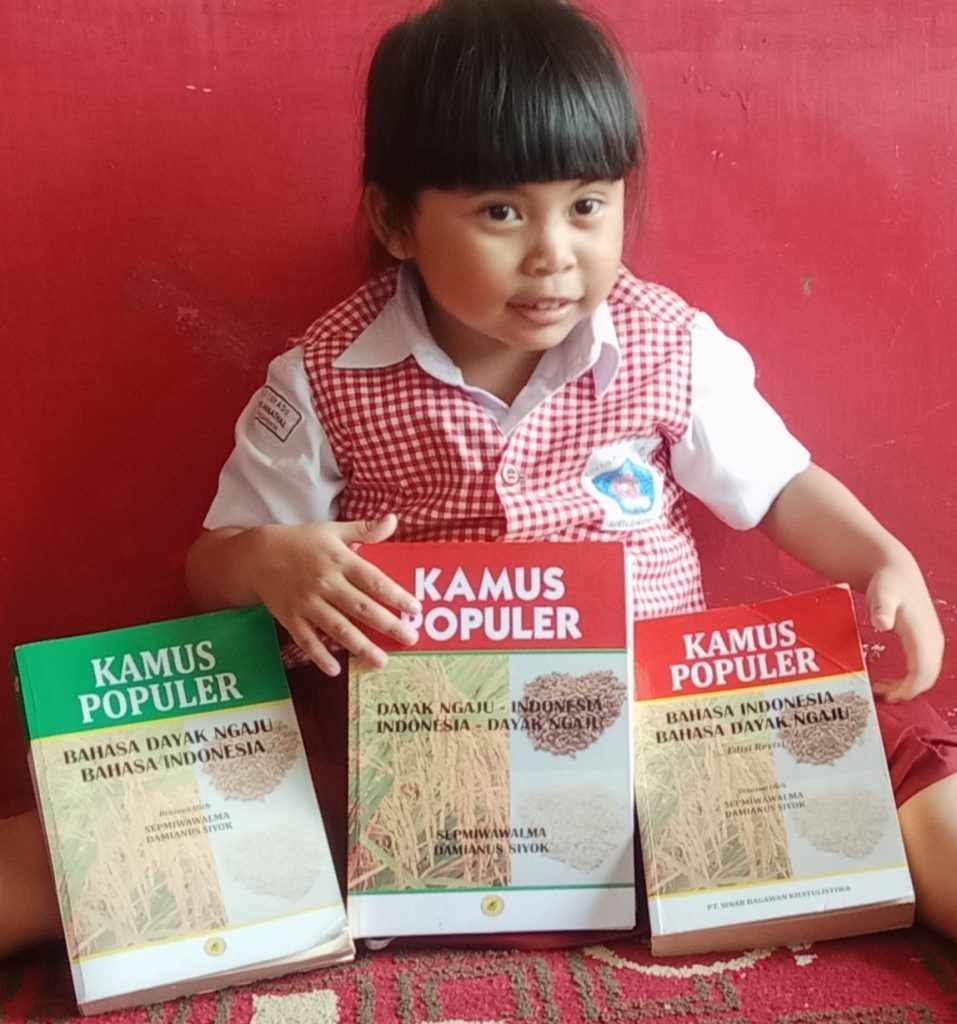

“KAMI fokus dengan kata-kata yang dipakai sehari-hari atau istilah lain bahasa populer saat ini. Nah, tiga kamus populer itu yakni Kamus Populer Bahasa Indonesia – Bahasa Dayak Ngaju dengan ketebalan sekitar 430 halaman dan dicetak tahun 2018. Tidak ada contoh kalimat di dalamnya. Yang ada hanya kosakata populer dan keterangan kata (pengelompokan kata),” tutur Sepmiwawalma.

Kamus kedua yang diterbitkan adalah Kamus Populer Bahasa Dayak Ngaju-Bahasa Indonesia dengan ketebalan sekitar 400 halaman. Kamus ini dicetak tahun 2020. Tidak ada contoh kalimat, tetapi sudah disertai keterangan kata (pengelompokan lema).

“Kamus ketiga adalah Kamus Populer Bahasa Dayak Ngaju-Indonesia dan Indonesia–Dayak Ngaju dalam satu buku, dengan ketebalan sekitar 730 halaman. Itu dicetak tahun 2022. Ketiga kamus ini disusun oleh saya dan Damianus Siyok,” terangnya.

Menurut wanita yang akrab disapa Sepmi itu, kamus yang keduanya susun itu bertujuan untuk konservasi bahasa (melestarikan kosakata). Tiap lema sudah dikelompokkan, seperti nomina (kata benda atau noun), verba (kata kerja atau verb), adjektiva (kata sifat atau adjective) ataupun preposisi, pronomina, dan lainnya yang disusun secara alfabetis.

Ia mengakui bahwa kamus yang disusun itu belum sempurna. Hal itu diketahui dari rekannya yang pernah menjadi peneliti bahasa di Institut Dayakologi dan pernah mengambil studi jurusan Linguistik di Universitas Kebangsaan Malaysia, murid dari Profesor James T Collin selaku profesor bahasa Austronesia. Diketahui bahwa kekurangan pada kamus itu yakni belum memasukkan simbol fonetik.

“Belum masuknya simbol fonetik itu membuat orang-orang asing atau orang yang sama sekali tidak tahu bahasa Dayak Ngaju tidak akan bisa menggunakan kamus tersebut,” jelasnya.

Menurut Sepmi, itulah yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi keduanya ke depan. Namun itu merupakan target jangka panjang. “Artinya tidak urgen untuk saat ini. Pekerjaan rumah terdekat adalah mengumpulkan lagi kosakata untuk memperkaya kamus,” tandasnya.

Keinginannya untuk menyusun kamus populer bahasa Dayak Ngaju tumbuh dari semangat dan hasrat yang kuat untuk melestarikan bahasa tersebut. Hal itu dilatarbelakangi oleh pengalaman sang suami ketika bertandang ke sejumlah toko buku dan menemukan bahwa kamus bahasa Dayak Ngaju sukar ditemukan, padahal kebutuhan anak-anak sekolah untuk mengakses kamus bahasa Dayak Ngaju sangat tinggi kala itu.

Kegamangan pun muncul di benaknya dan sang suami ketika menyadari bahwa era globalisasi membuat bahasa daerah makin ditinggalkan dan terancam punah. Jumlah penutur asli pun terus berkurang. Jika tidak segera diabadikan dalam bentuk kamus, dikhawatirkan sejumlah kosakata Dayak Ngaju asli pun akan punah begitu saja.

Dengan daya dan upaya yang ada, Sepmiwawalma dan Damianus Siyok pun nekat “menceburkan diri” dalam pekerjaan panjang menyusun kamus bahasa Dayak Ngaju-Indonesia. Dibantu oleh sejumlah rekanan untuk bertanya-tanya terkait penyusunan kamus dan pengumpulan kosakata.

Bagi wanita yang akrab disapa Sepmi itu, gudang budaya adalah bahasa. Jika bahasa hilang, maka punahlah suatu suku. Dirinya belajar dari kisah Dayak Barangas, yakni kelompok Dayak serumpun Bakumpai di Kota Banjarmasin (Sungai Kuin, Balandean, Alalak, dan sekitarnya) yang sudah eksis sebelum Kerajaan Banjarmasin terbentuk. Saat ini, nama Dayak Barangas hampir terdengar asing, karena penduduknya tidak bisa lagi menuturkan bahasa asli mereka.

“Kisah tentang Dayak Barangas diungkapkan oleh Yulia Puspita, pekamus dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan, sebagaimana disampaikan dalam Seminar Nasional Bahasa Daerah di Mahligai Sultan Adam Martapura pada Kamis, 11 September 2014,” tuturnya.

Cerita mengenai bagaimana kehilangan bahasa ini menyebabkan kehilangan budaya, salah satunya diungkapkan oleh Johanes Jacobus Ras, Profesor Bahasa di Universitas Leiden yang membahas Kerajaan Banjarmasin melalui buku berjudul Hikayat Banjar. Buku itu belum pernah terbit dalam bahasa Indonesia, tetapi tahun 1990 terbit dalam bahasa Malaysia oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

Dari dua sumber di atas, ujar Sepmi, bisa disimpulkan bahwa kehilangan budaya suatu suku bangsa dimulai dari kehilangan bahasa. Dalam jangka panjang, ketika orang-orang baru dari suku tersebut tidak bisa lagi menuturkan bahasa asli mereka, mereka akan menggunakan bahasa baru dan menetapkan identitas baru.

“Jika suatu anak suku sudah menggunakan bahasa baru dan menetapkan nama baru untuk identitas mereka, artinya suku itu sudah mati, mati dalam artian punah secara budaya dan identitas,” tambah wanita kelahiran 18 September 1980 itu.

Kendati demikian, Sepmi mengakui untuk konteks Dayak Ngaju, mungkin jauh dari kata punah. Namun, kepunahan sebagian kosakata kemungkinan besar akan terjadi jika tidak diabadikan. Contohnya, definisi sesungguhnya dari kata lepau. Dewasa ini, masyarakat mendefinisikan lepau sebagai kas padi atau karangking. Padahal, arti sebenarnya lepau adalah lumbung padi.

“Ini sekadar contoh, bagaimana suatu bahasa bisa hilang. Ke mana mencari istilah lepau yang hilang itu? Ya, ke kamus Harderland. Artinya, dengan adanya kamus, sesuatu yang hilang dari komunitas masih bisa dicari, apabila tertulis tentunya,” ujarnya.

Dari cerita tersebut, wanita yang pernah memenangkan lomba menulis yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini menyimpulkan, apabila bahasa Dayak Ngaju punah, tidak ada lagi budaya yang bisa dipertahankan. Ketika direnungkan, dari A sampai Z, unsur-unsur budaya dijelaskan dengan bahasa. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika Kusni Sulang mengatakan bahasa adalah lumbung budaya. Ia mengatakan itu dalam pertemuan guru-guru muatan lokal di Aula Golden School pada Agustus 2022 silam.

“Kamus-kamus yang kami tulis dan produksi barangkali belum begitu besar manfaatnya hari ini, tetapi 50 tahun lagi, benda ini akan dicari karena saat itu banyak kata-kata yang tidak lagi dipakai, atau berubah karena kebudayaan dan kata-kata baru,” tuturnya.

Untuk memaksimalkan misi melestarikan bahasa, pihaknya terus mengoleksi kosakata baru dan memasukkannya ke kamus edisi terbaru, sehingga makin lama kamus yang diterbitkan makin kaya.

Ia tidak berpandangan skeptis ketika ditanya terkait apakah anak-anak muda Kalteng masih bisa menuturkan bahasa daerah, khususnya Dayak Ngaju. Sejauh yang ia amati, dibandingkan dengan daerah lain, Kalteng sedikit lebih baik. Karena bahasa daerah menjadi bahan ajar dalam muatan lokal.

“Apakah anak muda masih melestarikan bahasa? Mungkin sebagiannya iya. Barangkali ada sebagian kecil yang malu menggunakan bahasa lokal, khususnya bahasa Dayak Ngaju, tetapi itu perkara yang berbeda,” katanya.

Dalam 10 tahun perjalanan, kamus yang disusun keduanya terbit melayani pembaca. Sejak dimulainya penyusunan, pendapat masyarakat yang dihimpun adalah tidak ada kamus bahasa Dayak Ngaju, sulitnya mendapatkan kamus tersebut, harganya yang mahal, serta tidak tahu harus beli di mana.

“Beberapa mengeluhkan tidak tahu mesti ke mana untuk membeli kamus Dayak Ngaju, mereka juga tidak tahu kalau sudah ada kamus Dayak Ngaju,” ujarnya. (*/ce/ala/kpfm)